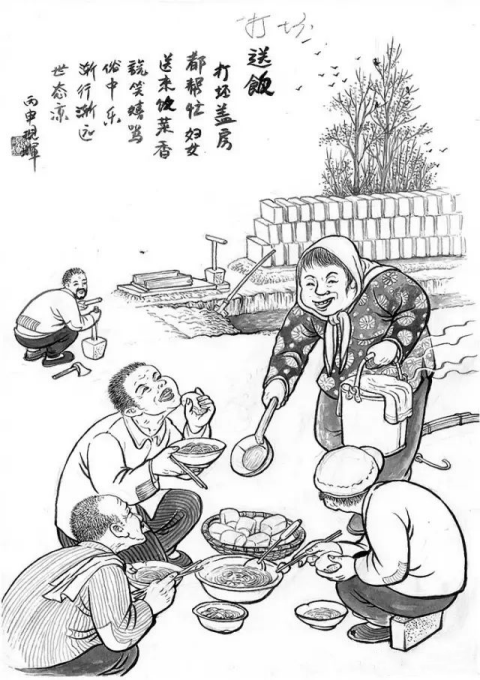

【画说衡水民俗】第十期:送饭

在农村,给下地干活的人送饭是常事,送饭时间也是按早、午的饭点送,惟独打坯、脱坯例外。

给打坯者送饭,除正时饭点送饭外、中间还要加送一次巳时饭。巳是地支的第六位,巳时相当于现在的九点至十一点之间。原因就是体力消耗太大,在农村广为流传的"四大累"(挖河、筑堤、割麦子、打坯)打坯占其一,在早午饭之间不吃东西身体顶不住。所以打坯这样的特重力气活送巳时饭是老辈子传下来的惯例。打坯又叫搊(方言,读chou;衡水部分读区发音zhou。意为从器具的一端或一侧用力使它翻倒、翻转。--编者注)坯,取随打随搊起来上摞之意,坯摞有长形和半圆形,打坯多选择在春前秋后两个天干雨少的时间段,打搊坯须用黏性较大的红土,不需用水和成泥,只用挖出的湿土直接装模后再用石杵夯实,一个大土坯便告完成。打这种坯多用于圈院墙、盖草棚子、垒厕所,因其抗压力远不如和泥脱成的水坯,故多不用于盖正房。

从前不论是打坯、脱坯,都是乡亲邻里相互帮忙,男人们干重体力活,左邻右舍的妇女们帮着炒菜做饭、烧水,做好后提壶端菜帮着主家送到村外干活的场地。饭菜一到场,气氛立刻活跃起来,人们席地而坐边吃边喝边开玩笑,一身劳累一扫而光。那种实在、亲和、质朴的浓浓乡情着实让人觉得即使有天大的事情也不会感到孤单。待干活的吃罢,妇女们收拾碗筷回村,一群给别人家白帮忙的男人们,不用谁来招呼便又开始了浑身冒汗的重体力劳动。

时过境迁,多年前就用不着打搊坯了,现在的许多年轻人恐怕连坯模子都没见过。那些墙沿上压着高粱秆用坯垒成的土墙头和那老庄稼院内低矮的土坯屋虽早已成为人们的记忆,但乡邻中那互帮互助的质朴民风仍在农村中传承着。

刘现辉简介

刘现辉,民俗画家、漫画家。原籍河北赵县,现居衡水市。专注于童年记忆、民俗风情题材绘画。作品有“童年记忆”系列、“童年日记"系列、“漫画笑看人生百态”系列、“典故传说”系列等。在长城网开设《画说民俗》《漫画百态》专栏。为各地方志、著名作家作品配图。现专职于搜集挖掘整理各地民俗画创作。曾游历祖国及世界各地,深刻领悟到民俗传统文化是一个国家的文化根源。

注:刘现辉画、邵宝明文